2025.02.14

Blog最新記事

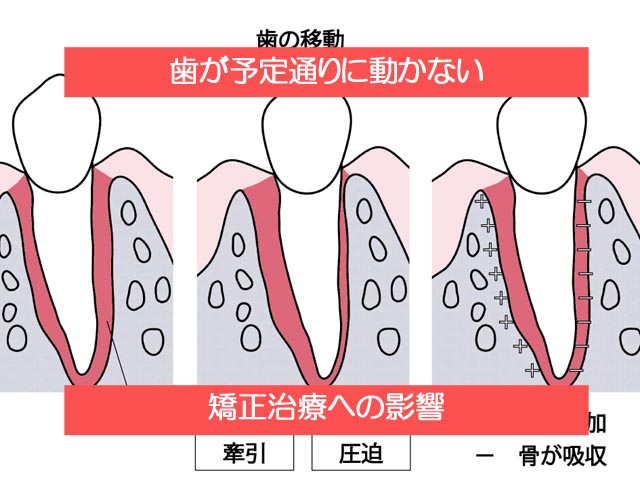

歯が予定通りに動かない・矯正治療への影響

こんにちは、大阪の阪急茨木市駅前のみやの矯正・小児歯科クリニックです。

今回は、歯が予定通りに動かないことによる矯正治療への影響についてお話したいと思います。

歯が動かない原因

歯が動かない明確な原因として

①アンキローシス(骨性癒着)

②歯牙腫や過剰歯などの物理的な阻害因子

③ヘッドギアやマウスピースの使用時間が少ない(インビザライン)

が挙げられます。

これらは事前診察により判断が可能であることもありますし、矯正治療の中で発覚する場合もあります。

発覚した場合の対応方法も明確です。

骨性癒着であれば基本的には歯を動かすことを諦めるしかありませんし、歯牙腫や過剰歯の場合は摘出手術や抜歯を行い、矯正器具の使用時間に問題がある場合は使用時間を増やすか使用時間に依存しない装置への変更が必要となります。

歯が動かない不明確な原因として

④上顎洞の形態

⑤歯根の位置が悪い

⑥舌や口唇などによる影響

⑦咬合力が強い

が挙げられます。

これらの問題は明確な根拠がある場合もありますが、消去法や状況判断としてこれらが原因で歯が動かないのではと推測せざるを得ない場合があります。

明確な原因とは違い、様々な要因が複合的に作用して歯が動かないという現象を作り出しています。

舌や口唇圧が原因の場合は矯正器具を使用し舌や口唇が歯に当たらないように新しい装置を入れて対応する場合もありますが、歯根の位置が悪いことが原因の場合は解決策は矯正器具の使用時間と治療期間を増やすしか対応できない場合もあります。

矯正治療で歯が動く原理とは

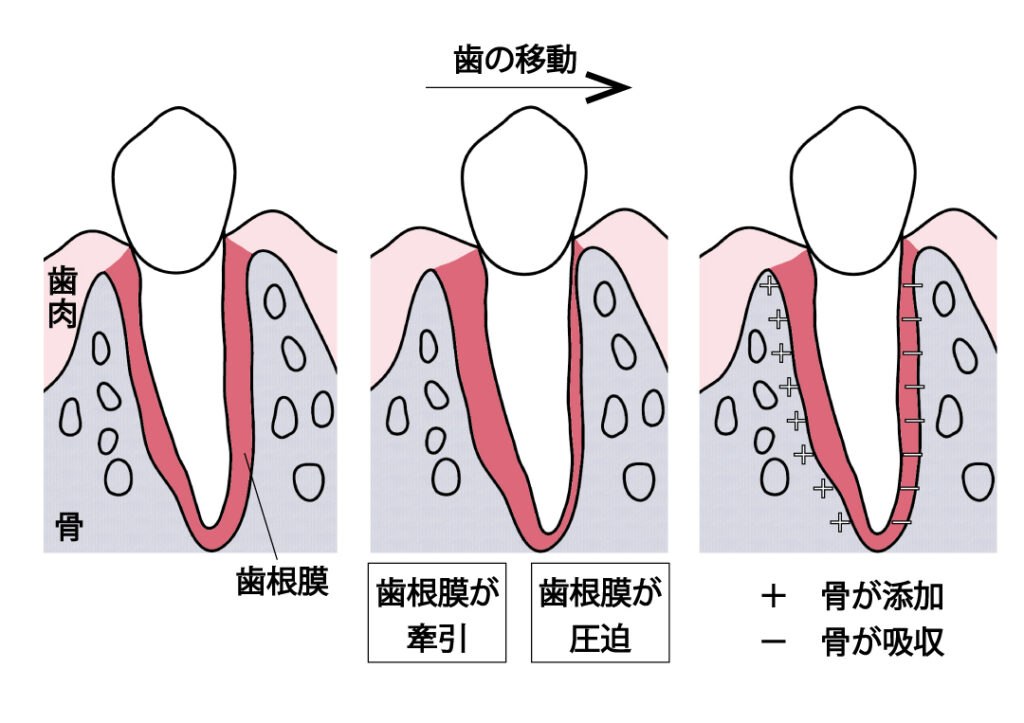

歯は、周りの骨によって支えられていますが、それらは歯根膜と呼ばれる繊維組織によってつながっています。

歯に矯正力が加わると、圧迫された側の歯根膜には骨を吸収する細胞(破骨細胞)が生まれ、骨が吸収されます。逆に牽引された側の歯根膜には骨を添加する細胞(骨芽細胞)が生まれ、骨が添加されます。これによって歯は動いていきます。

この細胞の代謝によって歯が動くのですが、この代謝が最も効率よく働く力があるため、強く引っ張ったから歯が動きやすくなるわけではありません。

矯正治療で歯が動かない原因①アンキローシス

アンキローシスは骨製癒着とも呼ばれます。

骨性癒着とはその名前の通り、歯の根と骨が癒着している状態です。

先ほどの矯正治療で歯が動くメカニクスとして歯根膜の代謝が大切であると記載したのですが、外傷やそれによる再植(脱落した歯を戻す処置)をした歯にまれに起こることがあります。

事前に検査時にてレントゲンやCTで骨性癒着のある歯がないか確認しますが、骨性癒着は事前に判別が難しい場合がほとんどです。

ですので事前に把握できるとすると、外傷の既往や再植した既往があるかどうかの問診が非常に大切となります。

外傷や再植の既往がある場合は、問診を元にアンキローシスが疑いその歯がきちんと動くかどうか試しに動かしてみるという事前矯正を行う場合もあります。

また、アンキローシスの診断として、歯をたたいた時に金属音がするというのが教科書にも書いてあります。

部分的なアンキローシスの場合わかりにくいことがほとんどですが、アンキローシスの程度が強いと歯をたたいた時に明らかに甲高い音を発するため見分けることができる場合もあります。

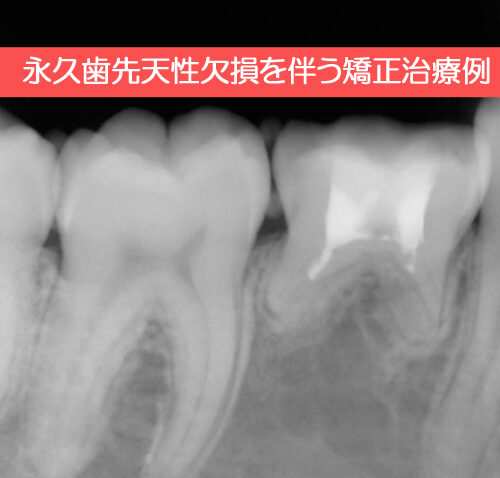

矯正治療で歯が動かない原因②歯牙腫や過剰歯などの物理的な阻害因子

歯牙腫や過剰歯などが歯の移動経路に存在すると、動かしたい歯が動かない場合があります。

通常レントゲン写真で事前にわかることがおおいですが、他の構造物と重なって写るレントゲン写真ではかなりわかりにくいことがあり、そのような場合は歯を動かしていく中でうまく動いてくれないことから発覚することもあります。

原因因子が明らかなので、この場合は歯牙腫や過剰歯の摘出手術や抜歯が適応となります。

矯正治療で歯が動かない原因③ヘッドギアやマウスピースの使用時間が少ない(インビザライン)

歯を動かすためには歯根膜を圧迫する必要があります。

取り外しが可能な矯正装置の場合、使用時間が短いと歯根膜の圧迫が起こらず歯が動かない場合があります。

注意が必要なこととして、歯が動かない原因として色々記載していますが、その他の原因があるのに「使用時間が少ない」ことを歯が動かない原因として言われ、頑張って使用時間を長くしているのに歯が動かないというトラブルもあります。

これは術者側が「装置の使用時間」以外の問題に気付いていない可能性があります。

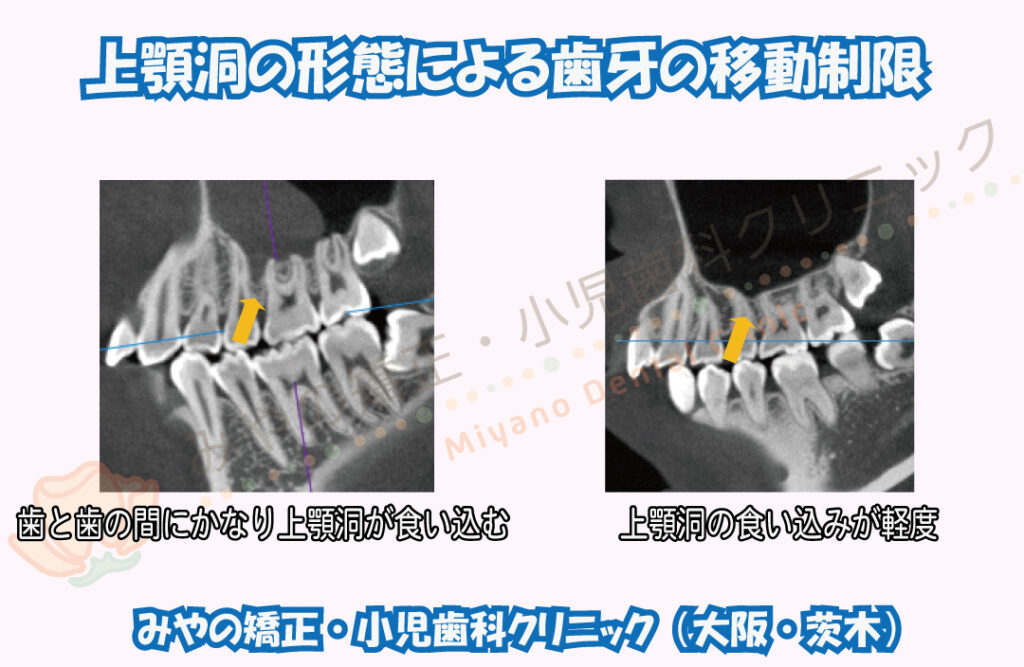

矯正治療で歯が動かない原因④上顎洞の形態

上顎の4番目の歯を抜いて矯正治療をする場合、うまく奥歯が動かない場合があります。

その時の原因として、上顎洞の形態が挙げられます。

上顎洞は副鼻腔のひとつで、頬骨の裏側にある空洞のことです。

この空洞の大きさが人により異なり、この空洞が大きな方は歯と歯の間にまで入り込むことがあります。

歯は骨の中だと比較的動きやすいですが、この上顎洞の食い込みが原因で歯が動きにくい場合があります。

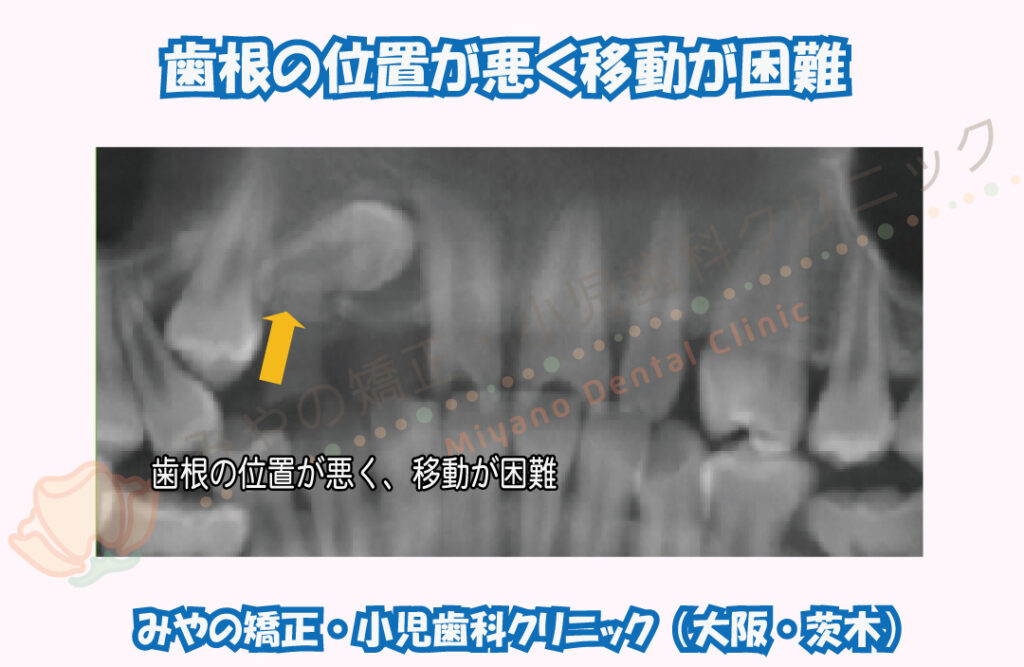

矯正治療で歯が動かない原因⑤歯根の位置が悪い

歯の移動は歯根の移動といっても過言ではありません。

歯冠部分の移動量が多くても、歯根の移動量が少ない場合は非常に簡単に動きます。

歯根の位置が悪く、移動量が多いと思ったように動いてくれない場合があります。

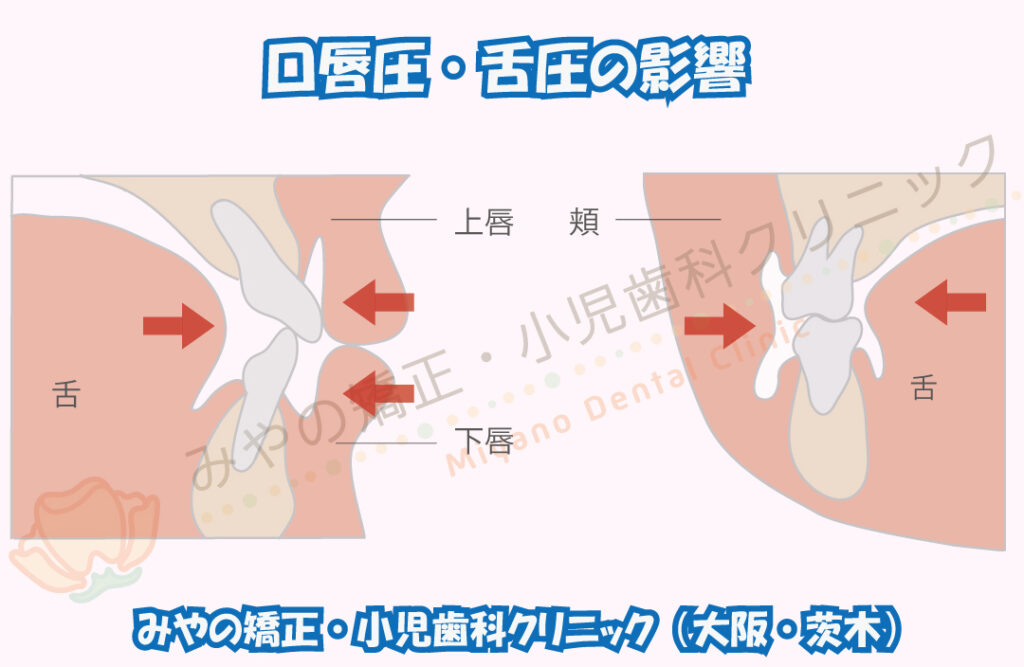

矯正治療で歯が動かない原因⑥舌や口唇などによる影響

歯の移動は比較的弱い力で効率よく動きます。

口唇圧や舌圧自体はそれほど大きな力ではなくても、歯を動かすには十分すぎる力がかかってしまうのです。

歯が出ている上の前歯を中に入れようと矯正器具に力を加えているのに中から舌で押し返されたり、

下の前歯を外に出そうと矯正器具に力を加えているのに口唇を噛んで外から押し返されると歯がなかなか動かないことがあります。

習癖の場合は、習癖を辞めるように意識づけやトレーニングを行うこともあります。

マウスピースを使用し口唇圧を排除したり、タングクリブを使用し舌圧を排除することもあります。

矯正治療で歯が動かない原因⑦咬合力が強い

歯根膜を圧迫することで骨芽細胞と破骨細胞による骨のリモデリングを誘発し歯は移動していきます。

歯の移動方向へ矯正器具を使って引っ張っているにも関わらず、歯の噛む力(咬合力)が強いと歯が沈み込んでいく方向へ持続的に力がかかってしまい、矯正力がキャンセルされてしまい、なかなか歯が動かない場合があります。

TCH(tooth contact habit)と呼ばれる上下の歯を無意識に接触させてしまう癖がある方も同様の理由で歯が動きにくい場合があります。

歯が動きにくいことは事前に予測しにくい

矯正をスタートし歯を実際に動かしてみると、平均的なスピードに比べて早く動いてくれる方もいれば、反対に歯がなかなか動かず矯正治療の期間が長くなってしまう方がいるのは事実です。

先ほど記載したような歯が動きにくい要因が関与していることが考えられますが、絶対にこれが原因であると断言できる状況は少ないです。

そのような場合は、歯の動かし方を変えたり、装置を変えたり、使用時間を長くしてもらったりしながらできるだけスムーズに歯が動くように工夫していきます。

時には、なぜこの歯がこんなにも動かないんだろうと首をかしげてしまうこともあります。

インビザラインなどのマウスピース矯正でうまく歯が動かなかったというトラブルの一つにこの「歯が動きにくい」という問題が関与していることもあると思っています。

上の症例の方はマウスピース矯正を行い事前にシミュレーションをみせてもらっていたが、そのように動かず終了と言われたためセカンドオピニオンで来院されました。

マウスピース矯正でうまくいかなかったこともあり患者様もワイヤー矯正を希望され当院で再矯正を行いました。

実際に矯正器具を付け歯を動かしていくと、右上の犬歯がかなり「動きにくい」状態でした。

ワイヤー矯正のメリットは24時間力を持続的にかけ続けられることですが、それでも歯が動く量が通常よりもかなり少なく移動にかなりの時間を要しました。

これをマウスピース矯正のような取り外しが可能な装置で動かすことはかなり難しいだろうなと実際に動かしてみてわかることもあるのです。

お子さんの生え変わりや歯並びのことなど、ご不安な点や、気になる点があれば一度ご相談ください。

茨木・高槻の矯正歯科専門医院

みやの矯正・小児歯科クリニック

大阪府茨木市別院町4-15 別院町・掛谷第6ビル

-

みやの矯正・小児歯科クリニック(大阪・茨木)

院長宮野 純一 -

Junichi Miyano

- 2006.3

- 大阪星光学院高等学校卒業

- 2012.3

- 大阪大学歯学部卒業

- 2020.8

- みやの矯正・小児歯科クリニック開院